***遺 言 書 作 成 指 導 サ ー ビ ス***

*相続関連の民法改正

・配偶者居住権(2020年4月1日施行)

⇒ 遺産分割時の選択肢及び遺言にて設定

・自筆証書遺言の財産目録パソコン作成(2019年1月13日施行)

・自筆証書遺言法務局保管(2020年7月10日施行)

・介護・看病した親族(相続人以外)の金銭請求権(2019年7月1日施行)

・残高1/3の法定相続分(上限150万/行)

*当事務所の遺言書作成指導サービスについて知りたい方はこちらへ*

遺言書がない場合、相続は法に定められた相続順位、相続割合によって分割することになります。

(相続人の合意があればそちらを優先)

法で定められた相続人となる人は被相続人の死亡時点で決定します。(例外として胎児)

常に相続人となる人:配偶者

第1順位:子ども

第2順位:両親

第3順位:兄弟姉妹

配偶者がいる場合、他の相続人とともに常に相続人となります。第2、第3順位の相続人は

上位の相続人がいない場合のみ相続人となるので第1順位の相続人がいる場合は相続人となりません。

また、第1〜3順位では代襲相続人が相続人となる場合もあります。

(例:子が既に亡くなっていてその子(つまり孫)がいる場合)

尚、配偶者と第1順位の相続人、第2順位の相続人(第1順位の相続人がいない場合)には

遺留分があり、法定相続分の半分までは遺言がある場合でも権利を主張することも可能です。

では具体的にいくつかの事例をみてみましょう。

(遺言書がない場合)

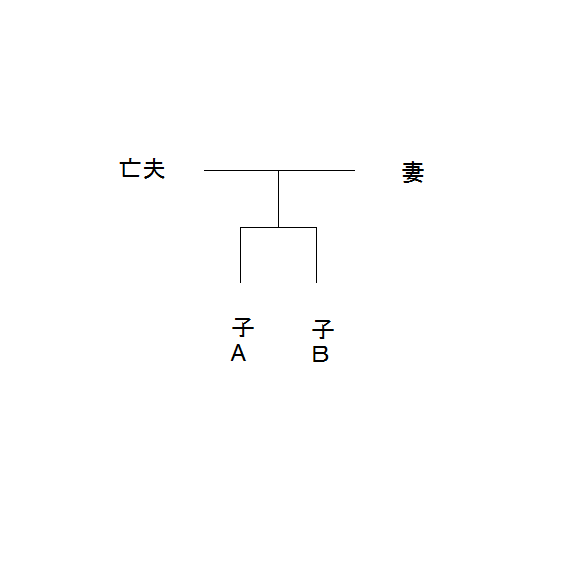

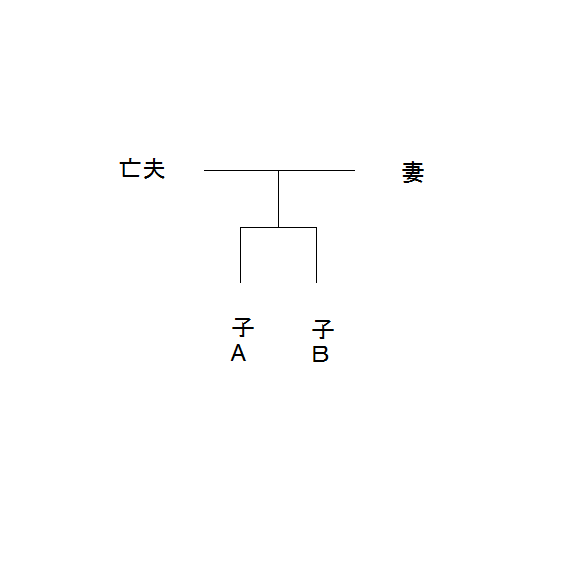

ケース1.妻と子供2人が相続人

ケース1.妻と子供2人が相続人

妻が相続財産の半分、子供A、Bが半分の半分ずつ、つまり4分の1ずつ相続します。

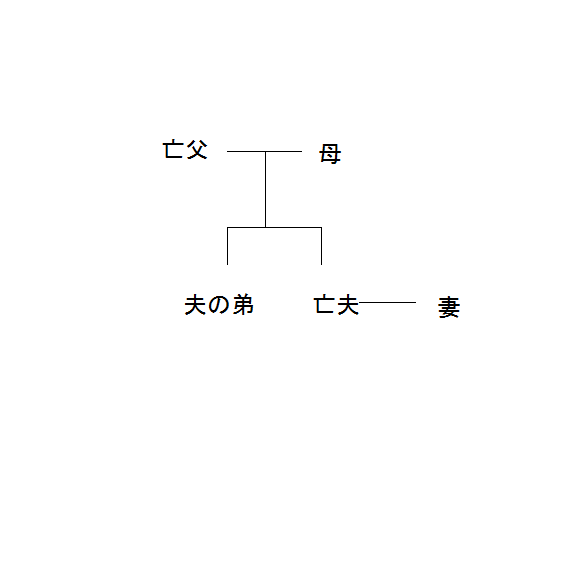

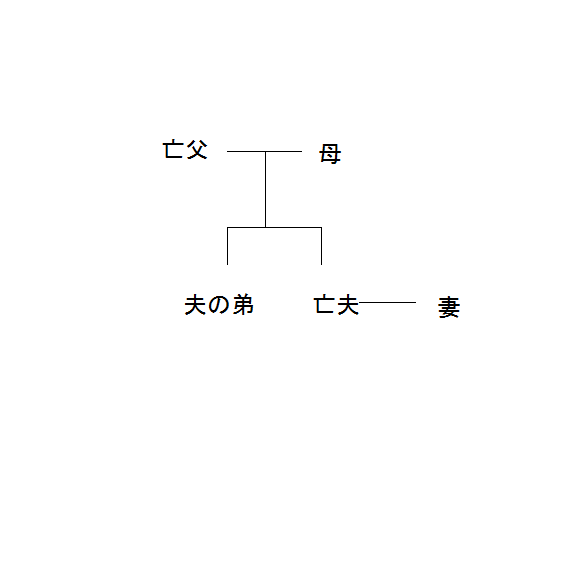

ケース2.子供はおらず妻と母(父はすでに逝去)が相続人

ケース2.子供はおらず妻と母(父はすでに逝去)が相続人

妻が相続財産の3分の2、母が3分の1をそれぞれ相続します。

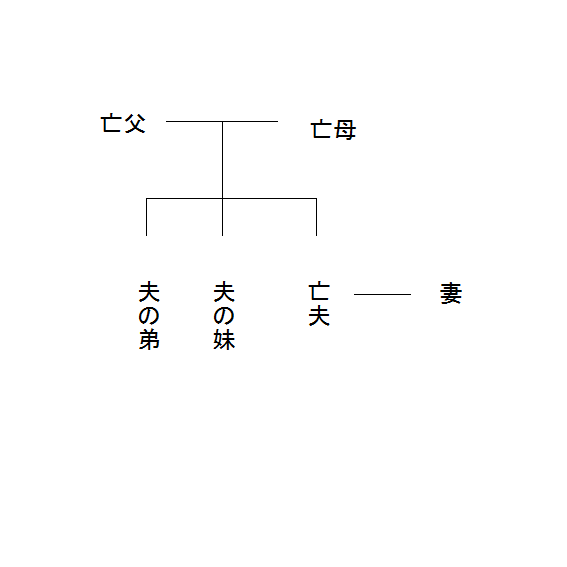

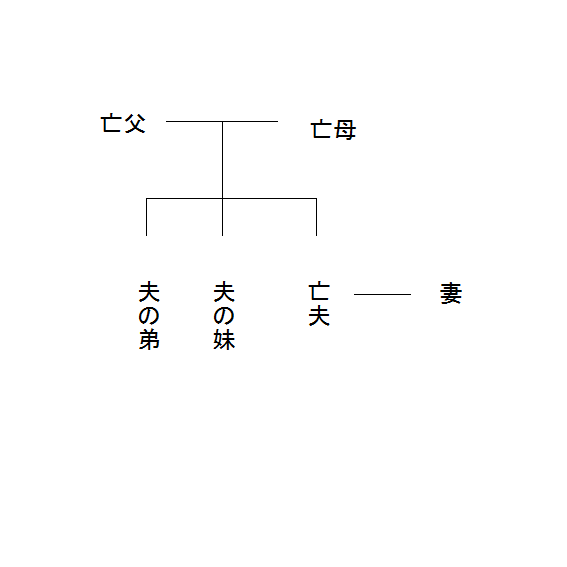

ケース3.子供も両親もおらず、妻と兄弟2名が相続人

ケース3.子供も両親もおらず、妻と兄弟2名が相続人

妻が相続財産の4分の3、兄弟が残り4分の1の半分ずつ、8分の1ずつ相続します。

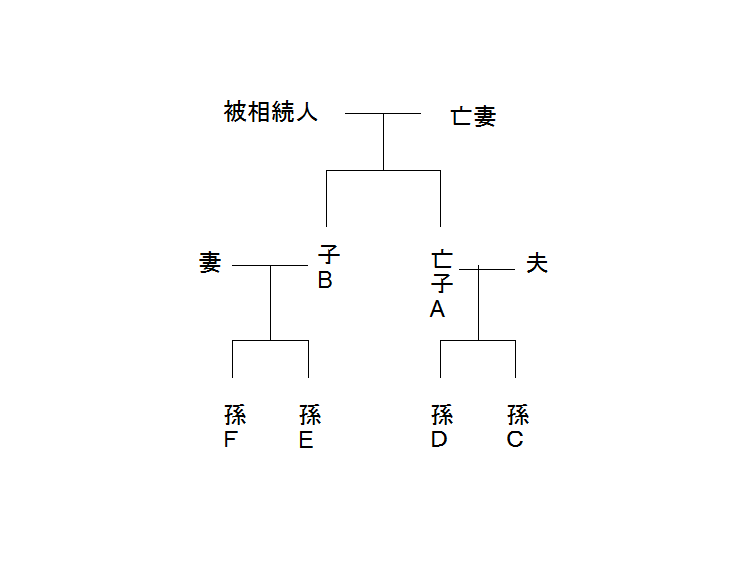

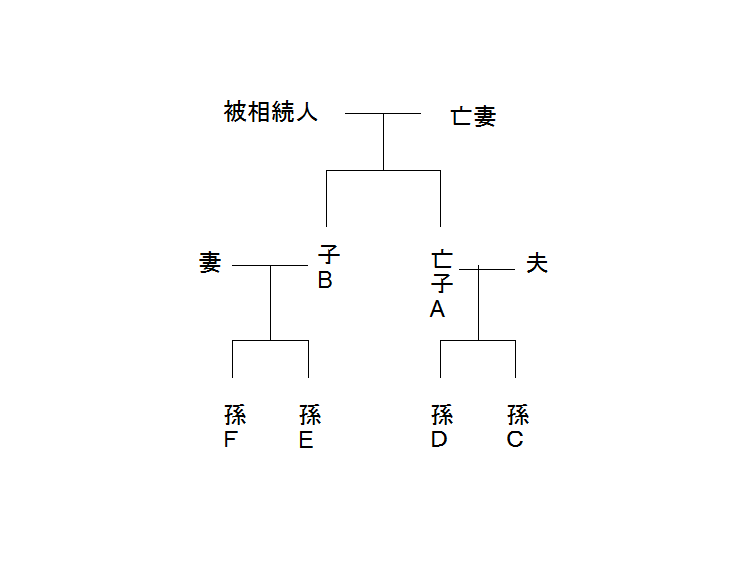

ケース4.妻も両親も既になくなり、結婚した子A,Bに2人ずつ子供がいるが、Aは既に

なくなっているケース

ケース4.妻も両親も既になくなり、結婚した子A,Bに2人ずつ子供がいるが、Aは既に

なくなっているケース

この場合、子Bに相続財産の半分、なくなっているAの子供2人(つまり孫C、D)に4分の1ずつ相続と

なります。

*孫C、Dは子Aの代襲相続人となりますが、Aの夫はなりません。

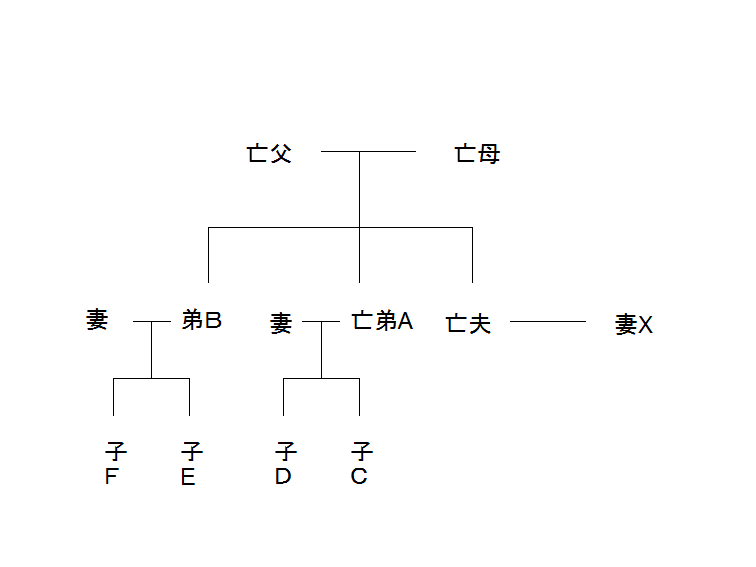

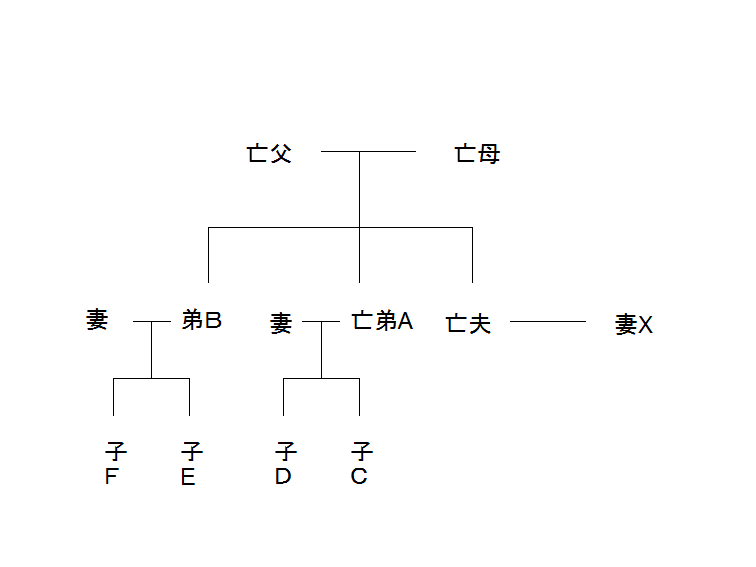

ケース5.妻はいるが子供がおらず、両親も既になくなり弟A,Bに子供が2人ずついたが

Aは既に逝去のケース

ケース5.妻はいるが子供がおらず、両親も既になくなり弟A,Bに子供が2人ずついたが

Aは既に逝去のケース

この場合、妻Xが相続財産の4分の3、弟Bが8分の1、弟Aの子供C、Dがそれぞれ

16分の1ずつ相続します。

遺言の形式

1.自筆証書遺言:本人が手書きで一定の書式で作成、いつでも自由に気軽に作成できるのがメリット

2.秘密証書遺言:本人作成の上(印刷可)、内容は伏せたまま公証人役場で証明を受ける遺言

3.公正証書遺言:公証人役場で証人立会いのもと作成(手数料は相続額、相続人の数によって決定)

遺言事項

身分に関するもの

・嫡出でない子の認知

・未成年者の後見人の指定

・後見監督人の指定

財産に関するもの

・相続分の指定、指定の委託

・遺産分割方法の指定、指定の委託

・遺産分割の禁止

・遺言執行者の指定、指定の委任

・祭祀承継者の指定等々

*遺言を作成したほうがよい人

・子供がいない人

⇒ 一度も会ったことのない甥や姪が相続人となる可能性があり、相続手続きが面倒になりやすい

・不動産所有者

⇒ 他にめぼしい遺産がないと誰が相続するかでもめやすい

・事業経営者

⇒ 事業を続ける場合、一人が承継することになる(事業の分割は困難)ので他の相続人から不満が出やすい

・再婚した人

⇒ 養子縁組の有無も関係するが一般に身分関係が複雑になるので相続人同士の関係も複雑になりがち

上記はほんの一例であり、個々人の事情により変わってきます。また、相続割合は

問題なくても分け方に問題があったりして遺言があっても相続(争族)トラブルが

起こることも珍しくありませんので遺言作成をお考えの際は法的観点からだけではなく

ご依頼人の想いにも配慮出来るお近くの専門家に相談されるよう

お勧めします。

ケース1.妻と子供2人が相続人

ケース1.妻と子供2人が相続人 ケース2.子供はおらず妻と母(父はすでに逝去)が相続人

ケース2.子供はおらず妻と母(父はすでに逝去)が相続人

ケース3.子供も両親もおらず、妻と兄弟2名が相続人

ケース3.子供も両親もおらず、妻と兄弟2名が相続人

ケース4.妻も両親も既になくなり、結婚した子A,Bに2人ずつ子供がいるが、Aは既に

なくなっているケース

ケース4.妻も両親も既になくなり、結婚した子A,Bに2人ずつ子供がいるが、Aは既に

なくなっているケース ケース5.妻はいるが子供がおらず、両親も既になくなり弟A,Bに子供が2人ずついたが

Aは既に逝去のケース

ケース5.妻はいるが子供がおらず、両親も既になくなり弟A,Bに子供が2人ずついたが

Aは既に逝去のケース